2018.08.30

明日は「みずはしこども食堂」の日。

毎回楽しみに参加してるこども達。

今回は過去最多の105名のこども達から「行くよ」と返事をもらっています。

ボランティアスタッフも加えると、なんと180名!

ご飯はとりあえず1斗!

保温ジャーが足りません。

お米を精米。

重いです。

カレーのルー。

山積みです。

遊びの器材。

何度も会場ピストン。

ござと毛氈が祭り風の雰囲気を盛り上げます。

今回は大学生ボランティアの皆さんも参加。

ボランティアのためのお菓子を選ぶ。

近頃の大学生って何が喜ばれるだろうか。

今回からの試みとして、学童までスタッフがお迎えに行きます。

今まで参加できなかった家庭からも「これで参加しやすくなった」と喜んでもらいました。

こども達に喜びを感じてもらいつつ、

お手伝いしてくださるスタッフの皆さんにも、やってよかったと思ってもらえるように。

明日がとっても楽しみです。

みずはしのこども食堂は地域の交流ができる場。

こどもも大人も、

みんなが知り合いになって、

みんなで汗だくになって遊んで、

みんなが同じ食事を囲んで、

帰る時には「またね」と言い合える関係に。

そんなまちなら、

きっといろいろな問題があっても

まちのみんなで協力して解決できたりするんじゃないかな?

まちのこどもはまちで育てよう!

2018.08.30

毎年恒例の照蓮寺こども会。

今年で9年目になります。

70名の元気いっぱいのこども達とクタクタになるまで遊びました。

お念仏のやり方、お参りのやり方。

南無阿弥陀仏ってなんのことー?

大人でも知らないことを朝に教えたら、

ちゃーんと帰りにみんなが覚えててくれました。

かき氷の食べ過ぎでお腹が冷えないかと心配しましたが、1年分ぐらいのかき氷を食べられたのではないでしょうか?

毎年お昼ご飯を作ってくださる方。

こども達と一緒に遊んでくださる方。

毎年アイスクリームの差し入れをくださる方。

他にもたくさんの支えをくださるおかげで、このこども会を続けることができています。

南無阿弥陀仏は「ありがとう」

たくさんのご縁に感謝です。

2018.06.29

あるご門徒さんからのご寄付。

せっかくなので何か形にしてお返ししたいと思っていました。

今回は夏の黒衣(こくえ)を新調させていただきました。

ありがとうございました!

本日お宅にお邪魔してしつけ糸を取ってもらって明日から早速使わせていただきます。

衣に寄付してくださった方のお名前を刺繍させてもらいました。

長い間使えるように大切にします。

2018.06.25

意外と知らない掛け軸の巻き方。

ご法事の際には、お寺からご門徒さんのお宅にほとけ様の掛け軸が移られて、そのほとけ様を床の間にかけてご法事を行います。

ほとけ様を丁寧に触れてくださるご門徒さんばかりで助かります。

ほとけ様に限らず、掛け軸はあまり強く巻いてしまうと傷みが早まってしまいます。

ゆるく巻きましょう。

風帯はそのまま巻き込まずに、ちゃんと折り曲げてから巻きましょう。

そして、巻緒といわれる紐の巻き方もご存知ない方もおられますので、機会があればお伝えしております。

いつも大切に扱ってくださり、ありがたいことです。

2018.06.21

二日間、寺の年中行事「祠堂経」がつとまりました。

毎年どのようにしたら人が来てくれるのかを考えていますが、

先日ある言葉に出逢いました。

「どうやって人に来てもらえるかじゃない。どうやってその人に帰ってもらうかが大事なんだ。」

今回は寺の宝物が修復を終えて戻ってこられたのでその披露をかねて開催しました。

その時間帯だけは人でいっぱい。

根本的な解決にはなっていませんが、帰られる方々の喜びの声を聞くとやってよかったと思えます。

「どうやって帰ってもらうか」

大事な言葉です。

もっと深くこれを考えないと、間違った解釈をすると大変です。

2018.06.10

毎年もらえるパンダ焼き。

いつもくれる人は同じ。

照蓮寺仏教婦人会の旅行のバスの中で食べていきます。

「私の生きている間は、わざわざお店をはやく開けてもらって作ってもらうの」

そう言って、みんなにパンダ焼きを配ってくれます。

「来年生きとるかどうか分からんし...」

そういう言葉を笑って言い合えるのがお寺の集まりの大きな特徴です。

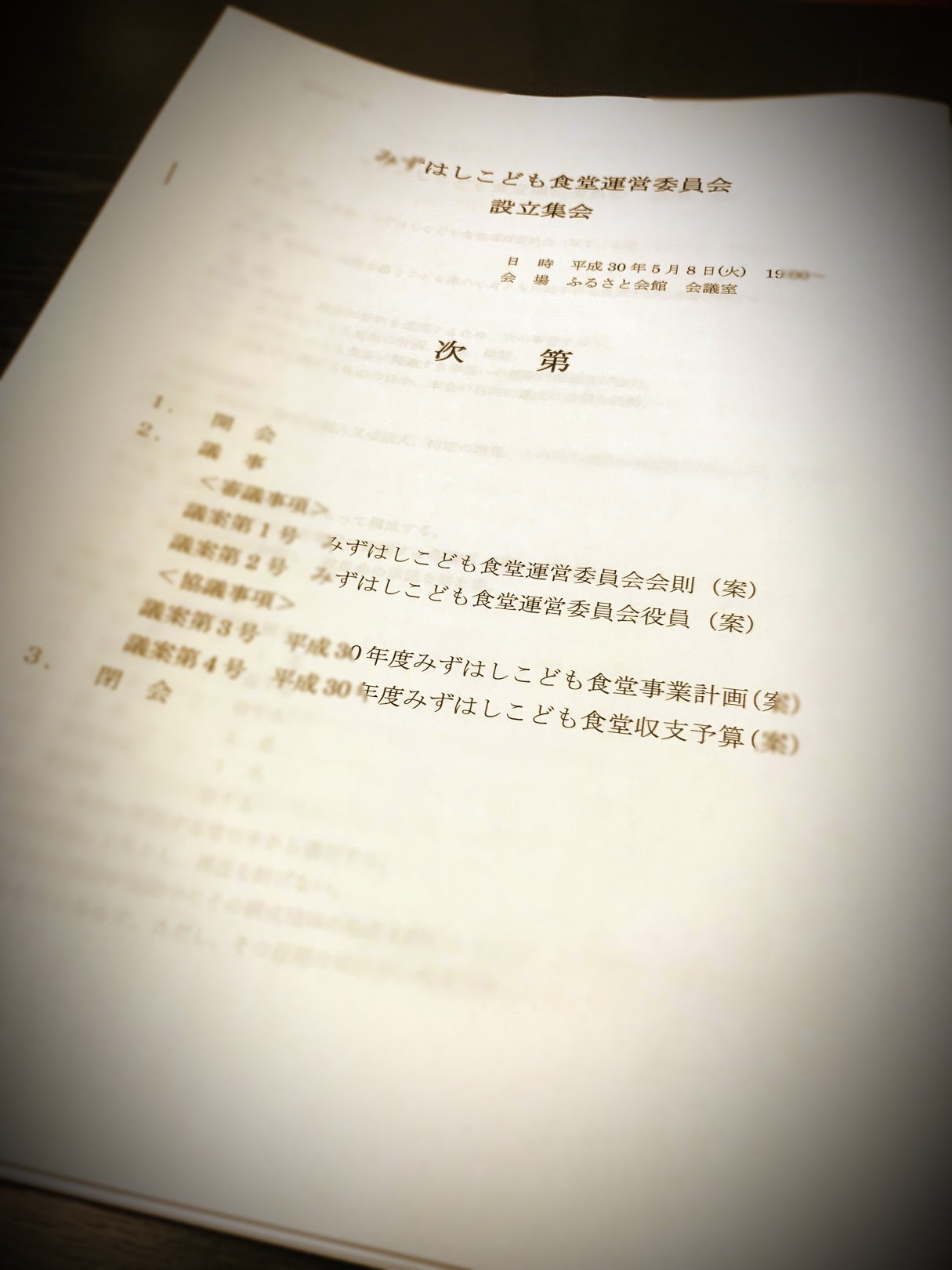

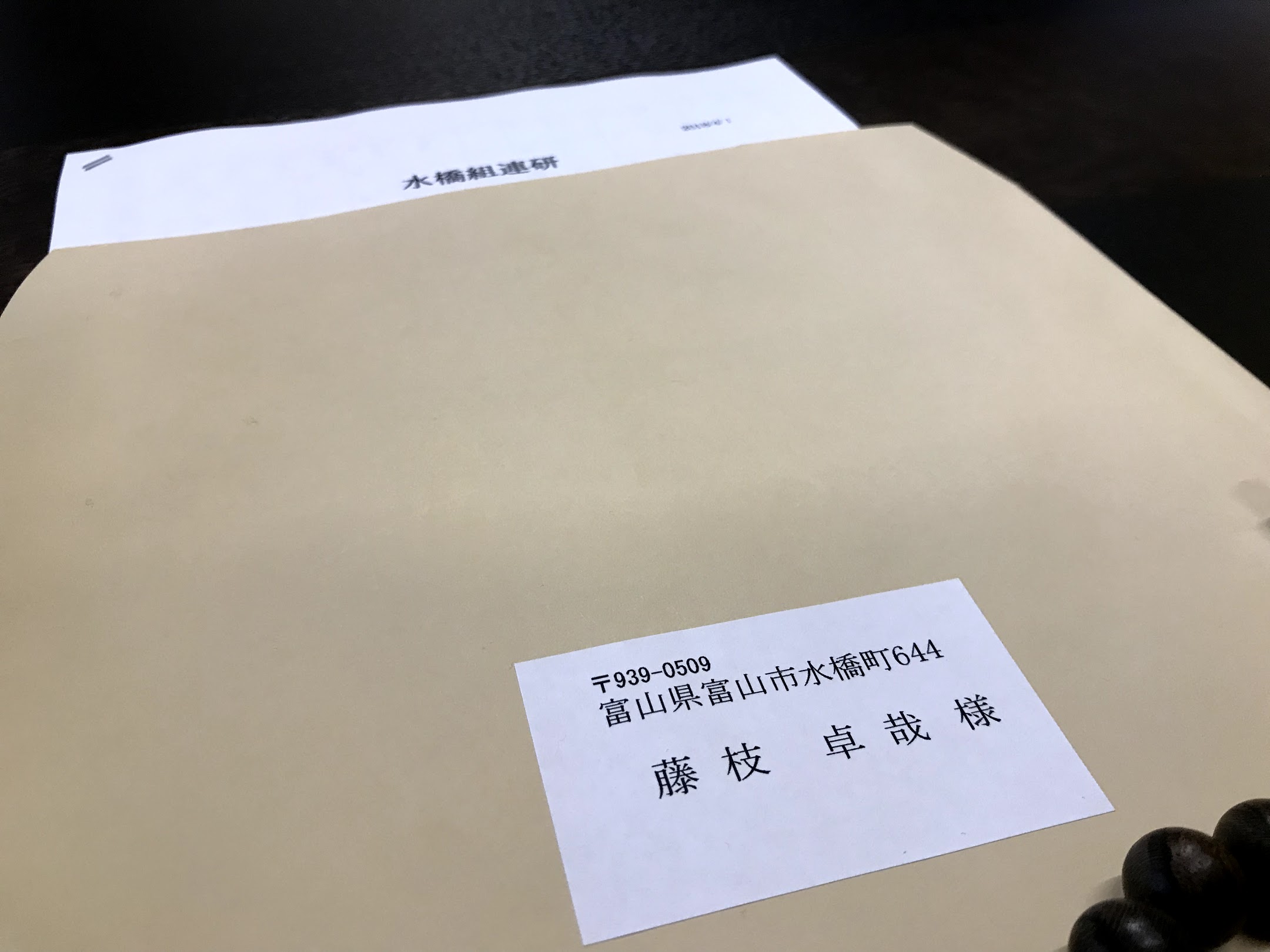

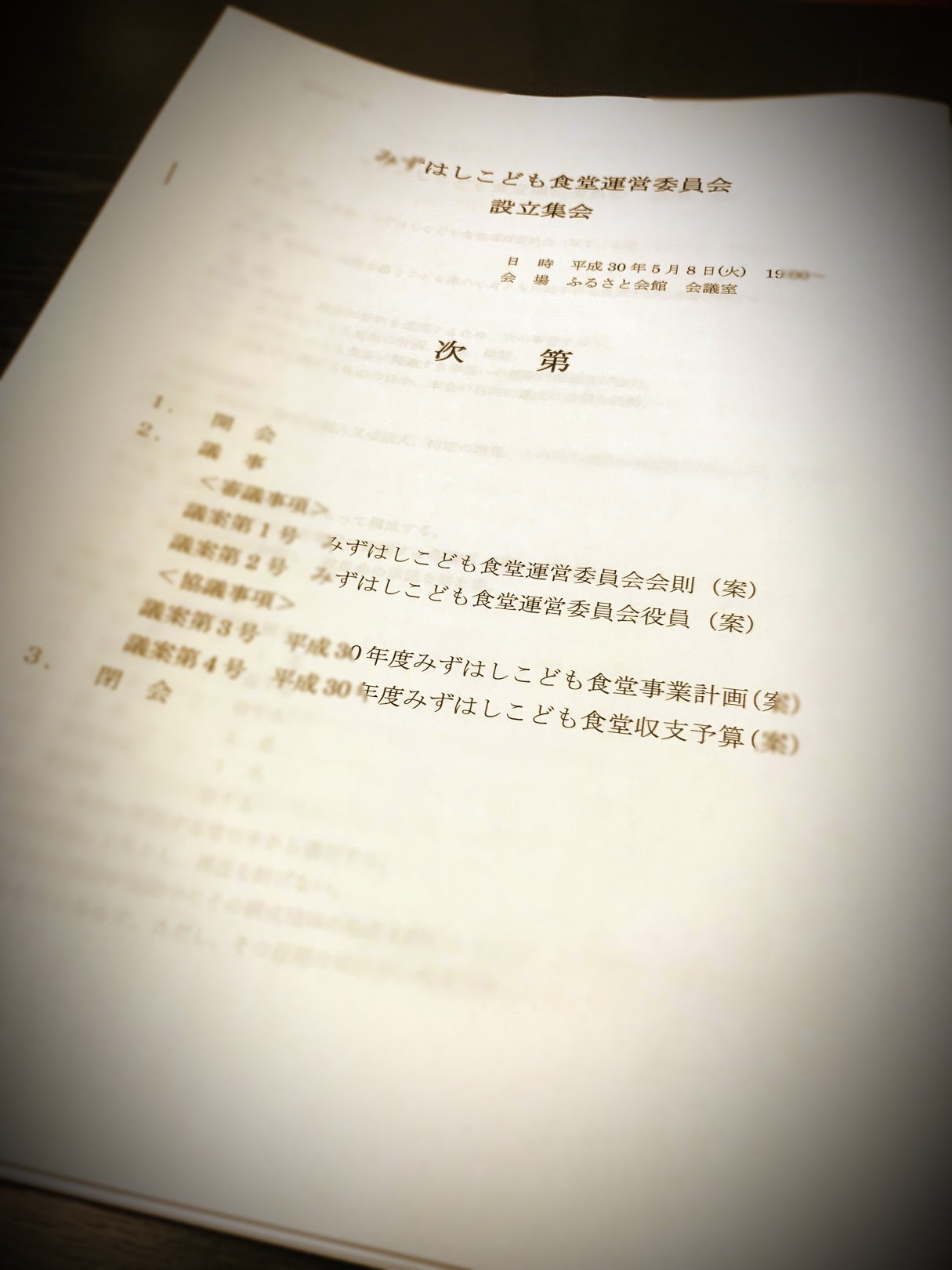

2018.05.08

「みずはしこども食堂」を地域一丸で取り組む。

地域の大人とこどもがふれ合う場を作ろう。

まちのこどもはまちで育てよう。

こども食堂をはじめてから2年が経ちますが、ようやく将来に向けて形ができあがりました。

地域のこどもに関わる団体が集まる、こども食堂の専門委員会ができました。

これまでは一つの団体に他の団体がお手伝いとして加わってもらっていましたが、

これからは全部の団体が主催者の一員となります。

「まちのこどもはまちで育てよう」

これが叶うための第一歩を踏み出せたことに、

大きな達成感とこれからの責任を強く感じています。

2018.04.11

今日から水橋地区の門徒さんの勉強会が始まりました。

「連続研修会」と言う会で略して「連研」といいます。

これから1年半ほどの期間でさまざまな事を学び、話し合いの中で理解を深めていきます。

参加に積極的な方が大変多く、次回が楽しみです!

2018.04.01

4月1日は組会の日。

お坊さんの水橋グループの総会です。

門徒の代表者の方もまじえて事業計画や決算、予算の審議をいただくので、いつもよりも緊張感が増します。

SNSの話題もあり、取り扱いの難しいものではありますが便利なものでもあります。

たとえば、茶道の世界でも最近はSNSを積極的に取り入れて茶道文化の普及に活用されているとも聞きます。

なんでも手を出せばいいかというわけではありませんが、一番ダメなのは問題点があるのにその原因や打開策を考えないことです。

私たち宗教者にとって「現状維持」という考え方はもちろん大切とされるべきものですが、それは「見て見ぬ振りの放ったらかし」とは別です。

常に問題と向き合うこと。

たいせつなことです。

2018.03.31

用事で東京へ。

先日、照蓮寺で法事をおつとめされた東京のご門徒さんがおっしゃっておられました。

「もう高齢だから、これでもう水橋には来れないかもしれない。そういう思いでいつもお参りさせていただいております」

ふるさとを懐かしく思い、大切に思ってくださっているのがひしひしと伝わってきました。

そういう思いを持ってくださる方に、機会があれば私も顔を出さなきゃとご門徒さんの家を訪問しました。

事前にご連絡するとかえってご迷惑かと思い、突然の訪問だったのでお留守の家もありましたが、ご在宅の方は大変喜んでくださいました。

東京も広いもので、田舎者の私からすると、どの家もご近所なのかと思ってしまいますが、なかなか移動が大変でした。

浅草から杉並への移動が1時間近くかかり、京王線に乗って最寄り駅の高井戸駅に着いた時にはホッとしました。

駅から降りると神田川が流れていて、きれいな桜が咲いていました。

緩い上り坂を歩き、ご門徒さんのマンションへはじめての訪問。

1階の玄関で部屋番号を押して応答があったので、水橋から来たことを告げるとびっくりされていました。

家にあがってお仏壇にお参りし、いろいろと会話が弾みました。

95歳のおばあちゃんが語ってくださるふるさとへの思い、また自分が受け継いできた家の伝統の話など、普段なかなか言葉にすることができないことも次から次へと発せられ、それをふるさとの住職に聞いてもらえるというのがよほどうれしかったのだと思います。

私が帰る際に、マンションから一緒に出てきて、高井戸駅が見える最後の通りの角で私の姿が見えなくなるまでずっと立って見守ってくださいました。

次の用事には思いっきり遅刻しましたが、おかげで東京が思ったよりも広いということもよく勉強になりました。

こうやってお一人お一人との関係があって、お寺が何百年も支えられていくのだなーと感じました。